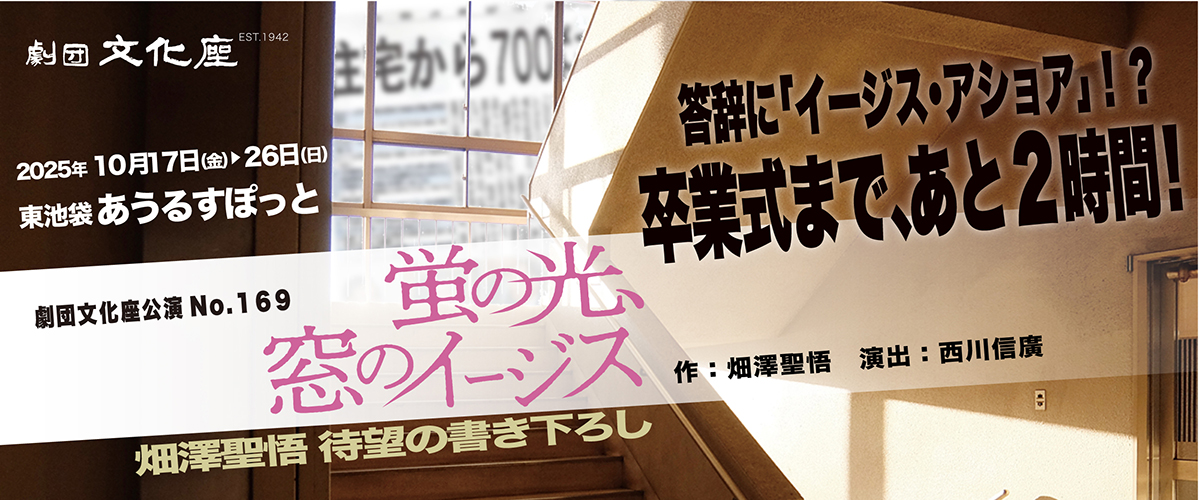

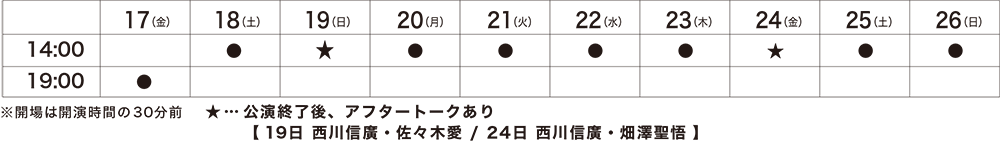

秋田県のとある高校の卒業式当日。卒業生による答辞に『イージスアショア』に関する内容が。教員たちにもそれぞれの立場と思惑があって大混乱!そこに新聞記者、さらには学園のボスまでやってきて…卒業式まで、あと2時間!

『親の顔が見たい』の畑澤聖悟氏による待望の書き下ろし!2025年秋の最新東京公演!

●有楽町線「東池袋駅」6出口・7出口直結

●JR他各線「池袋駅」(東口)徒歩10分

●都電荒川線「東池袋四丁目」徒歩2分

当日券・当日精算券 6,000円

前売精算券 5,500円

Uシート 5,000円 (前方端、一部見切れの可能性)

30才以下 4,000円 (劇団へ直接お電話ください)

高校生以下 3,000円 (劇団へ直接お電話ください)

劇団文化座

TEL:03-3828-2216

(日曜・祝日を除く10時~18時)

MAIL:info@bunkaza.com

「その答辞はまかりならん!」卒業式まで、あと2時間。

2017年、日本政府はイージス・アショア(陸上配備型のミサイル迎撃システム)の導入を決定し、翌年、秋田と山口の配備を決定した。秋田において適地とされたのは秋田市新屋地区の陸上自衛隊新屋演習場。県民・市民の意見は賛成と反対に分かれ、秋田を二分する論争となっていた。

2019年3月1日、配備地から300メートルの距離にある私立米倉学園秋田城西高校(架空の高校)3年部の職員室。卒業式が2時間後に始まる朝8時、3年2組担任の森教諭が答辞を読む卒業生代表の菊池みやびを呼び出した。答辞にイージス・アショアに関する内容が含まれていることが判明したのである。このままでは大騒ぎだ。「この部分をカットしてもらえないかしら?」。しかし、みやびは拒否。学年の教員団はみやびを説得する。

卒業という、特別な1日の揺れ動く教員たち、生徒たち。卒業式はあと2時間で始まる。果たして答辞はどうなるのか !?

畠山信行(3学年主任/保健体育/剣道部顧問)ー津田二朗

唐津英徳(3-1担任/数学/演劇部顧問)ー 桑原 泰

森姫乃(3-2担任/音楽/吹奏楽部顧問)ー 髙橋美沙

/ooyama1.jpg)

菅原らん(3-3担任/国語/文芸部顧問)ー 大山美咲

沢田石瞭(3-4担任/生物/野球部顧問)ー 白幡大介

坂本仁志(3-5担任/地歴公民/放送部顧問)ー 早苗翔太郎

荒川正義(教頭/地歴公民)ー 米山 実

/aoki1.jpg)

小松馨(校長)ー 青木和宣

/wakabayashi1.jpg)

館岡律子(教務部教員/保健体育/体操部顧問)ー 若林築未

/kiyama1.jpg)

菊池みやび(3-2生徒/卒業生代表/野球部マネ)ー季山采加

大石碧緖(3-4生徒/演劇部)ー神﨑七重

/y.abe1.jpg)

渡辺猛(2-2生徒/野球部)ー阿部由奨

/koide1.jpg)

高橋美音(2-1生徒/吹奏楽部部長)ー 小出菜々子

/okinaga1.jpg)

秋山明(秋田日報の記者)ー沖永正志

/sasaki1.jpg)

米倉正子(前理事長/理事長の母)ー佐々木 愛

作:畑澤聖悟

演出:西川信廣

美術:横田あつみ 照明:塚本悟

音楽:上田亨 音響:齋藤美佐男

衣装:山田靖子

舞台監督:鳴海宏明 制作:原田明子

ドラマターグ:工藤千夏

協力:渡辺源四郎商店

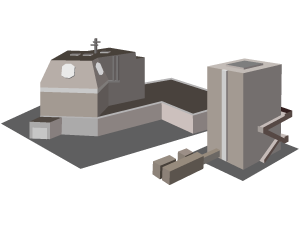

『イージス』とはギリシア神話において、女神アテナが用いるあらゆる邪悪を払う防具「アイギス」の英語読みで「無敵の盾」を意味します。米国海軍は防空戦闘を重視して開発された艦載武器システムに『イージス・システム』の名を付け、搭載された艦船を『イージス艦』と呼びました。『イージス・システム』を元に陸上の基地に配備したレーダーと弾道ミサイル、迎撃ミサイルで運用するシステムが『イージス・アショア』です。「アショア」は「陸上の」を意味します。増大する弾道ミサイルによる脅威に対抗するために開発されたものでした。世界ではルーマニア、ポーランドに配備されアメリカの手によって運用されています。

日本での防空はイージス艦が、日本海で弾道ミサイル防衛の任務に就いています。しかし、艦艇の整備や補給で港に入る必要があり、複数のイージス艦が交代で任務に就く必要があります。また、長期間の洋上勤務が繰り返されることとなり、乗組員の勤務環境は極めて厳しいものとなっていました。そして2017年12月、日本政府は「24時間・365日、切れ目なく、長期にわたって」として『イージス・アショア』の導入を閣議決定しました。これは、この年の夏に繰り返し発射された北朝鮮の弾道ミサイルの脅威に対応するため、北海道から沖縄までをカバーする2基のシステムを配備する計画でした。導入には約2000億円の費用が見込まれ、運用開始は2023年度を予定していました。

イージス・アショアの防護範囲を解析したところ、二基をそれぞれ秋田県と山口県に配備した場合が、もっとも効果的に日本全国を防護できるという結果になり、秋田県秋田市の新屋演習場と山口県萩市のむつみ演習場をイージス・アショアの配備候補地として発表しました。

しかし、秋田では新屋演習場を「適地」とする防衛省の調査報告書に事実と異なるデータが記されていることが老舗地元紙によりスクープされました。『新屋ありき』で配備計画が進んでいるとみた地元紙では、報告書の疑問点を掘り起こす連載を開始。報告書の中で「ミサイル発射時に障害となる山が近くにある」との理由で「不適」とされた他の候補地について、候補地から山頂を見上げたときの仰角が誤っていることに気付き「適地調査 データずさん」の見出しで世論を大きく動かすこととなりました。「社会のチェック役」を自任する報道機関が地元の声を無視した一方的な国の政策に対して声をあげました。住民からの反発は強まり、市民団体の手で約4万2千人分の反対署名が集められ、県議会と市議会に提出されました。防衛省は誤った調査データの提供や住民説明会での不適切な対応が問題視され、再調査を約束していました。

山口のむつみ演習場は海まで最短でも10kmあったが、ブースター(切り離し装置)の落下地点が住宅地に近いことが判明しました。イージスアショアで運用されるミサイルは推進部分が三段式の構造で、第一段ブースター、第二段ロケットモーター、第三段ロケットモーター、そして弾頭に分かれています。第一段ブースターは重量は約700kgもあり、推進剤を使い切っても約250kgの残骸が落ちてくることになります。第二段と第三段は海に落ちることになりますが、第一段のブースターの落下地点はコントロールする必要があり、安全性への懸念が高まり、計画の見直しが進められました。そして山口向けの調査報告書でも、記載された数値と国土地理院データなどとのずれが判明しました。

そして2020年6月15日、河野太郎防衛相は、イージス・アショアの配備プロセスを停止すると発表しました。ブースターの落下地点問題の解決には、ソフトウェアの改修だけでは対応できず、ハードウェアの改修には2000億円超の費用と10年以上の期間が必要とされ、実現性が低いというのが理由として公表されました。しかし、本当の理由は防衛省の説明不手際によって配備予定地で激化していた地元住民からの配備反対の大きな声が原因だったのは明らかでした。

現在では、『イージス・アショア』の代わりに、新たな建造するイージス艦を大型化・専用艦とし、同等の迎撃能力を持たせる計画に変更され、1番艦は2027年度、2番艦が2028年度に就役する予定となっています。2025年には2隻の総経費が1兆9416億円になるとの試算が明らかにされています。

1945年8月14日、秋田県秋田市土崎港周辺は大規模な空襲に見舞われました。標的は終戦間際となっても無傷であった八橋油田、土崎港北大浜地区にあった日本石油秋田製油所でした。8月14日の22時半、『玉音放送』の半日前であり、「日本で最後の空襲」とされています。日石製油所は全滅。港、市街地は大きな被害を受けました。

左写真は秋田市飯島穀丁の雲祥院です。地元の人は「首なし地蔵」と慈しんでいます。降り注ぐ爆弾の破片が、六つの地蔵の頭がそぎ落としました。うち三つの頭は見つかりませんでした。「戦争の悲惨さを忘れないでほしい」と寺は修復せずにそのまま安置しています。激しい空襲だったにもかかわらず、飯島穀丁地区の犠牲者は1人だったことから「お地蔵さんが身代わりになってくれたに違いない」と敬われています。

7月に出されていたポツダム宣言を日本政府は黙殺していました。しかし、8月9日のソビエトの満州侵攻、長崎への原爆投下を受け「天皇統治の大権に変更がない」ことを条件に日本政府はポツダム宣言を受け入れることになりました(受諾の意思があることが内々に表明された状態)。しかし、国体護持について政府と軍部で同意ができず、正式なポツダム宣言受託が決まらないまま時間が過ぎ、日本国民および前線に宣言受諾の意思は伝わらないままであったため、米英ソとの戦闘や爆撃は継続されていました。

14日の夕方には閣僚による終戦の詔勅への署名、深夜には天皇陛下による玉音放送が皇居内で録音され、23時には終戦の詔勅が公布されました。また加瀬スイス公使を通じて連合国に日本の降伏を伝えましたが、ワシントンからマリアナの司令部に攻撃中止命令が伝わったのは、15日午前4時45分のことで、土崎への空襲はすでに終わりB-29の編隊はマリアナへ帰還する途上でした。

犠牲者は250人以上と一般に伝えられています。空襲の状況を伝えている土崎港被爆市民会議が空襲から80年後の2025年8月14日に、計125人の犠牲者名簿を公表しました。

2024年、秋田県内のスーパーにクマが出没して大きなニュースとなりました。その後もクマの目撃情報は後を絶たず、人身被害も出ています。2025年上半期に寄せられた情報は、前年同期の2倍以上に上っています。

2日間にわたってスーパーに居続けたクマは駆除されました。この駆除に対して市には100件を超える苦情が届き、多くは県外からでした。17日の県議会で、佐竹秋田県知事(当時)は議員から苦情の電話への対応について問われ、「話してもわかってもらえない人もいる。もし私が電話を受けたら、相手を威嚇して『お前のところにクマを送るから住所を送れ』と言う」と述べました。 18日に、報道陣から発言の意図を問われた佐竹知事は、苦情の電話の中には過激な発言もあるとして、「例え話でも、トップがきぜんとした対応をすることで職員がやりやすくなる」と説明しました。そして、相手に十分に説明することも必要だとしたうえで、「家のそばにクマがいたらどうなるのか、自分の身になってほしい。人間の生命が一番です」と述べました。

秋田に限ったことではなく、全国でクマが出没し、駆除のニュースが流れる度に『命』を巡る論争が起こっています。「命の重さ」「動物愛護」「自然との共生」という観点と、地域住民の命と財産を守り、その不安を払拭する責務を持った現場からの視点。そこに対する想像力と理解に個人差があることも論争の一因となっています。

日本全国でクマのニュースが相次いでいますが、その中でも秋田のクマ被害が目立つのは、マタギ文化があるように元々の生息数が多いことや、クマの生息域が拡大したことに要因があると考えられています。里山資源の活用が減り山に人が入らなくなり藪化が進行し、動物たちが利用しやすい環境になったこと、また、機械化によって畑に出る人が減ったうえ、過疎化や高齢化によって耕作放棄地も年々増え続け、追い払いをする若者や狩猟者は高齢化により減少し、人が住むエリアと野生動物が棲むエリアが徐々に近づいていたところにブナの実やドングリなどの大凶作が起きたことが近年の出没増加につながっていると考えられています。

『人間が山を開発したから住処を追われたクマが山から出てくるのではないか。』という声がありますが、秋田県では『クマの出没や人の生活圏における人身事故が増加してきたのは2010年代からで、その前後で県内の森林(人工林・天然林)面積に大きな変化はありません。秋田県における山の開発とクマの出没には関係が無いと考えられます。そして秋田県のメガソーラーや風力発電の風車は大きな道路沿いや農地跡、海岸沿いにあり、クマの生息地の中心となる奥山を大きく開発するようなことは行われていません。』と回答しています。同時に秋田県ではナラ枯れ対策や針広混交林化事業を行っており、自然の植生回復や生物多様性の確保等を図っています。人とクマとの間に適切な距離をとり、棲み分けすることを目標とし(秋田県野生鳥獣管理共生ビジョン)、地域個体群の長期にわたる安定的な維持に配慮しながら、人とクマとのあつれきを軽減させることを秋田県第二種特定鳥獣管理計画(第6次ツキノワグマ)の目的としています。

日本にはヒグマとツキノワグマの2種類が生息しています。ヒグマの方が圧倒的に大きく凶暴です、ヒグマは北海道のみに生息しています。2025年8月知床の羅臼岳でヒグマによる登山者の死亡事故も発生しています。

本州では千葉県を除いた全国の山々にツキノワグマが生息しています。千葉県にクマがいない理由は、クマは広範囲に渡り山から山へと生活域を広げていきますが、古くから関東平野に広がる人間の生活圏、利根川などの大河川があり、千葉の山まで移動できないことが原因とされています。

一方、四国では逆に、ツキノワグマが絶滅の危機に晒されています。四国はツキノワグマが生息する島の中で世界一小さい、と言われていますが、森林開発、かつての駆除活動、そして人工林が増えたことによるドングリなどクマの餌が減ったことなどにより減少し、2025年現在では26頭が確認されています。

九州も古くから人工林への転換が進んでおり、1957年に大分・宮崎県境の山中でツキノワグマの子グマの死体が発見されたのが野生のクマの最後の目撃例です。隣県、山口県にはクマが多数生息していますが、関門海峡を泳ぎ渡る可能性はゼロではないが低いと見られています。

沖縄は長い間孤立した島であったため、クマを含む大型陸生動物が自然に移住することがなく、現在でもクマはいません。四季のある寒冷地を好み、特に冬眠するために一定の環境が必要なクマには気候も適しておらず、クマが必要とする大型の獲物や豊富な食料源が少ないことも要因とされています。

相次ぐクマの出没に対し、命を懸け対応するハンターの声を受け、2025年には鳥獣保護管理法が改正されました。これは市町村長の判断で特例的に「緊急銃猟」が可能となる「市街地における緊急銃猟制度」が創設され、市町村長による通行制限や避難指示、および事故発生時の補償制度の整備も含まれるものです。しかし、猟銃や罠などの道具代、ガソリン代、弾薬代など多額の費用がハンターの負担であるのに対し、熊1頭1万円という地域(地域による)もあり、「割に合わない」の声が大きくなっています。地域貢献としての色合いがあった熊駆除でしたが、現場警官の許可を得、立ち会いのもとで発砲、駆除したにもかかわらず、後になって発砲の是非を問われ猟銃を没収されるというケースも発生しており、ハンターと行政との信頼関係の揺らぎは前向きな兆しを見せてはいますが、今だ解消には至っておらず、ハンターの高齢化、後継者不足に拍車をかける結果となっています。

263kmに及ぶ秋田県の海岸線は岩礁地帯を除くと全て砂丘の発達した砂浜です。その砂浜には、秋になるとシベリアからの季節風が砂を運んできます(飛砂・ひさ)。海沿いの村々では、田畑や道路、家までも埋め尽くしてしまう飛砂の被害に苦しんでいました。それを防ぐべく、多くの篤志家たちが砂防林の造成に心血を注いでいましたが、狭い地域の点に終始していました。しかし江戸時代後期、現在の能代市から秋田市までの120kmにわたる砂丘地一帯に植樹し、田畑や家屋が砂に埋められることのない黒松の砂防林を完成させたのが栗田定之丞です。

定之丞(幼名・仁助)は下級武士・高橋内蔵右衛門の三男として生まれました。仁助は口べらしのために養子に出されることになり、城中の清掃を行う掃除役の家に養子として迎えられました。仁助は、「一般の家臣にさげすまされて勤めることはがまんできません」と、その養子話を断ったという逸話が言い伝えられています。さらに14歳の時に栗田家の養子となり、定之丞如茂(さだのじょうゆきしげ)と改名しています。17歳で郡奉行配下の吟味役、後に藩の財政管理・会計事務の補助職員から正職員となり、1791年、25歳の時に定加勢に取り立てられましたが、病気のため、その年に退職してしまいました。

当時、秋田藩周辺にはロシア船の出没が相次いでいました。幕府の老中・松平定信は日本国の危機とみなし、海防策をたてました。それに応じて秋田藩では、海岸に見張番所をたてました。その外国船の警備をする番人の職にありついた定之丞は、海岸を眺望する小高い丘の上の番所で飛砂を目撃することになります。翌年、定之丞は林取立役を命ぜられ、物書兼砂留役を兼任することになりました。

しかし、砂防柵として黒松を植えても、ひと冬立たないうちに砂に埋もれてしまいました。砂丘は年々面積を広げ田畑だけでなく家まで埋めるほどでした。点と点をつないで線になるような海岸砂防林事業は非常に困難なものでした。

定之丞は砂留めに詳しい人間を招いて、これまでの体験をつぶさに聞き取りしました。そして南北28kmを海岸伝いに歩き、土地の人々の話も聞くなどの学習行脚を行いました。さらには砂丘に貧弱な掘立小屋を建て砂防林の植栽研究に没頭、ムシロをかぶって砂丘に寝るほどの熱心さでした。しかし、財政逼迫の折でもあり日雇賃は出せず、成功したなら生活が楽になると説得しましたが、今まで貰えた工賃がなくなった不平から定之丞は憎悪の対象となりました。定之丞自身は休息を取らずに、わざわざ大風雪の日を幸いとして、工事をして高みから苗を観測しました。「初めは定之丞が仕事をさせるのは農閑期だった。そのため苗を植える季節は初冬で、人足を率いて海風の中を往来していた。皆は仕事は達成できないものだと思い、定之丞を笑う者や、恨む者がいて仕事の引き継ぎ時に罵声を定之丞に浴びせる。しかし定之丞はそれを意に介さなかった」(栽松止砂風記)

そこに転機が訪れます。定之丞が地方を巡回する際に、一面の砂浜に一点の青いものが見えた。近寄って見れば破れた草鞋の陰に草が生えているものでした。それを見た定之丞は、防風の備えとして、古草履やワラ、カヤを束にして砂に半ば埋めて、その陰に柳を植える。翌年に活着すると、グミの木とハマナスを植える。その次の年は風下にネムを植え、これが根付くと初めてその風下に松苗を植えるという、栗田方式の植林法「塞向法(さいこうほう)」を考案しました。

定之丞は集落をまわって説得を重ね、自ら植栽現場を陣頭指揮して栗田方式の砂留め植林を進めていきました。しかし、人夫賃はゼロ・・・かり出される村人の不満は大きいものでした。「ただで働いてくれまいか」と頼むので、定之丞をもじって「タダ(無料)之丞」と呼ばれていた・・・あるいは、駄々をこねるように、しつこく頼むので「ダダノジョウ」とも呼ばれていたとの説もあります。さらに「火の病つきて死ねよ」とののしるほど嫌う者もいたと言い伝えられています。それでも渋々従った理由は、「彼は、砂の動くさまを知るために、寒中、ムシロをかぶって砂丘に寝ることも多かった。死にやがれと思いつつも一揆をおこすわけにもいかなかったのは、この熱心さだった。」(「秋田県散歩」司馬遼太郎著)

やがて、それらの植物が根付き点から線となって勢いづくと、砂の上にも植物が生えることを、藩も農民も知ることとなりました。長百姓の大山惣四郎はそれまで定之丞を大いに罵倒して「次の春に松苗が生えていれば、首をやる」と言っていました。しかし、翌年松苗が生えていたので改心して夜を徹して定之丞の官宅に泊まり込みで仕事をし、袴田與五郎に書簡を書いてもらいひたすら謝って、無罪放免となりました。浅内村では植林の結果新田開発が可能になりました。植林による砂留が成功し、堤を作ることができたからでした。また、凶作の時には食糧不足が発生しましたが、砂留山の雪の中から草の根を取り食料とし、また薪を松林から取って焚き物にすることができました。定之丞はこの成果により佐竹義和から20石を加増されました。

定之丞が植えた松は能代市内に古木として一部が残るほか、沿岸の防砂林は人々によって植林が続けられ風の松原と呼ばれる広大な林になっています。

山本郡内の植林に成功した定之丞は、河辺郡に転勤となりました。そこでも同じ方法で文化年間に約300万本の植林に成功しました。新屋村では製塩が盛んに行われていましたが、この製塩に焚く薪の乱伐で海に近い西山は砂山と化していました。毎年激しい季節風が吹き荒れる冬を越すと、田畑ばかりか家まで砂に埋まり、かつて千軒あった村が半減するほどだったと言い伝えられています。グミの木を植林していた新屋村でしたが、1割程度しか根付かず、定之丞の黒松を主として植林するという計画に強く反対しました。しかし彼は、山本郡での実績に自信を持っていたことから、「駄々之丞」と噂されても強硬に自説を貫きました。新屋村北部「勝平山」一帯の砂防林は、栗田方式を継承し1822年に始まり、1832年に完成しています。それは、定之丞の没後5年後のことでした。

定之丞は50歳のとき郡方吟味役となり、植林の第一線からしりぞきました。そして、1827年10月28日「100年後ともなればこの植林地は伐採期になり、金目当てに乱伐されるだろうが、そうなればもとの砂丘になる。そんなことをせぬように孫たちに伝えてくれ」と言い残して61歳の生涯を閉じました。

新屋の住民は、栗田定之丞の遺徳をたたえ、1832年遺愛碑を刻み、1857年には栗田神社を建て、「栗田大明神」「公益の神」として祀っています。社殿は新屋割山にあったが、雄物川の改修工事に伴い、大正元年に現在地の新屋三ツ小屋に移転しています。

参考サイト:森と水の郷あきた あきた森づくり活動サポートセンター『先人に学ぶ① 栗田定之丞』