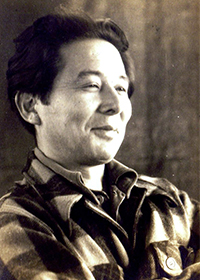

1909年(明治42年) 4月4日、秋田市楢山九郎兵衛殿町に生まれる。

1927年(昭和2年) 秋田商業高校卒業。同校では剣道部に所属、主将を務めた。

1932年(昭和7年) 拓殖大学商科(東京)を卒業。松竹シナリオ研究所入所。

1934年(昭和9年) 築地小劇場の表方となる。

1936年(昭和11年) 井上正夫演劇道場に文芸部員として入座。同道場を脱退した。

1942年(昭和17年) 2月、鈴木光枝、山村聰、山形勲らと劇団文化座を結成。

4月、第1回公演「武蔵野」(作・梅本重信)で旗揚げ。

1945年(昭和20年) 日本の現代演劇を紹介する目的で旧満州(中国東北部)に渡り、そこで敗戦を迎え、1年間の抑留生活を送る。

1952年(昭和27年) 東京都北区田端に稽古場を建て、現在に至る劇団の本拠地とする。

1967年(昭和42年) 10月30日死去。

1979年(昭和54年) 秋田市金照寺山七ツ森に、日本で最初の演出家の演劇碑が全国からの浄財によって建立された。

2025年(令和7年) 在秋田有志の方々の協力を得て、金照寺山から芸術劇場ミルハス向かいの文化創造館南側奥に移設

演劇に対して厳しく、妥協を許さず、鬼の演出家と言われた佐佐木隆は、文化座結成以降、死去する半年前まで殆どの作品の演出をした。十指に余る三好十郎作品をはじめ、長塚節作「土」、山代巴作「荷車の歌」などが全国で上演されている。その他、新国劇で池波正太郎作「鈍牛」など数作品を演出した。

文化座創立メンバーである女優・鈴木光枝との間に一女 佐々木愛(女優、劇団文化座現代表)がある。

佐佐木隆の出身地である秋田と文化座のつながりは深く、創立以来数々の演劇公演を秋田魁新報社、実行委員会、教育委員会などによる主催で上演し、多くの秋田県民の皆様に舞台を楽しんでいただいている。

佐佐木隆演劇碑について

『漁夫一生 竿一本』と刻まれた碑が完成したのは1979年(昭和54年)のことであった。

秋田県秋田市金照寺山七ツ森。鬼の演出家と言われた佐佐木隆が幼い頃から遊び、鳥海山の遥か向こうにある東京を想い描き、希望に胸を膨らませた場所である。そこに建立された「佐佐木隆演劇碑」は日本で初めての演出家の顕彰碑である。

1967年(昭和42年)、4年半にわたる闘病生活の後、58歳で亡くなった佐佐木隆の死を悼み惜しんだ多くの人の中から、月刊「歌舞伎」の編集長であり劇作家でもあった野口達二氏の「炎の人佐佐木隆の演劇碑を郷里秋田に」との提言があってから3年、多くの方々のご尽力を頂きながら、1979年9月25日、除幕式を迎えた。

式には鈴木光枝、佐々木愛をはじめとする劇団員、野口氏、高田秋田市長、碑のデザインを担当された舞台美術家の長瀬直諒氏、そしてソヴィエト(当時)から帰国していた女優・岡田嘉子さんも駆け付けて下さり、話題となった。

碑の裏面には親友・阿木翁助の文が刻まれている。

頌

佐佐木隆ハ(1909ー1967)秋田ガ生ンダ昭和劇壇ノ鬼才デアル

彼ハ秋田市楢山九郎兵衛殿町ニ生レ

築山小学校・秋田商業・拓殖大学ヲ卒業

演劇ヲ志シテ井上正夫演劇道場ニ入リ後ニ

劇団文化座ヲ創立シテ

三好十郎作品ヲ始メ民衆ノ心ヲ打ツアマタノ優レタ演出作品ヲ遺シタ

妻鈴木光枝トノ間ニ一女佐々木愛ガアル

コノ碑ヲ建テル者ハ彼ノ死ヲ惜シム全国劇愛好者有志デアル

昭和五十四年九月二十五日

友 阿木 翁助

以来、市民のみならず、演劇ファンや役者を志す人などが秋田県外からも訪れる。

2025年(令和7年)に秋田芸術劇場ミルハス向かいの文化創造館南側奥に移設を果たし、新たに副碑も建立された。

佐佐木隆演劇碑 〒010-0875 秋田県秋田市千秋明徳町3-16 秋田市文化創造館敷地内 南側奥 <MAP>

鈴木光枝

1918年(大正七年)東京神田に生まれる。市立第一高女(現深川高校)中退。

1932年(昭和七年)井上正夫に師事。

1942年(昭和一七年)「劇団文化座」を結成。

夫、故佐佐木隆は演出家、娘は女優・佐々木愛の演劇一家。舞台の代表作に山代巴作「荷車の歌」のセキ、三好十郎作「おりき」のりき、有吉佐和子作「三婆」の小姑タキ、八木柊一郎作「あかきくちびるあせぬまに」のタヅなどがある。

そのほか、NHK「こら! なんばしょっと」(1・2)、「蔵」の祖母役、映画「男はつらいよ サラダ記念日」「少年時代」「こむぎいろの天使‐すがれ追い」「さまちゃれ‐泣かないで、マンドリン」などテレビ、映画への出演も多い。

1975年(昭和五十年)に「三人の花嫁」で芸術優秀賞(演出部門)受賞。

1982年(昭和五十七年)に紫綬褒章受賞。

1991年(平成三年)には勲四等宝冠章を受賞。

1998年、代表作「おりき」は長野県北御牧村で500ステージを達成し千穐楽を迎えた。

2007年5月22日 永眠 享年88歳